Rufen Sie uns an: +49 (0) 2551-78 78

NEWS

von der AVA und aus der Branche

Asiatische Hornisse greift in Niedersachsen um sich

Sie fressen Insekten und Spinnentiere - aber auch Honigbienen. Wie wird gegen die Asiatische Hornisse vorgegangen?

2023 habe es nur eine Handvoll Nachweise gegeben. Asiatische Hornissen fressen Insekten, Spinnentiere und Fluginsekten, aber auch Honigbienen. In Niedersachsen ist die Asiatische Hornisse bislang vor allem westlich der Weser nachgewiesen worden.

Die aus Südostasien stammende Hornissenart wurde vermutlich über Importware 2004 nach Frankreich eingeschleppt und breitet sich seitdem in Europa stark aus. Seit 2016 ist sie auf der EU-Liste invasiver Arten verzeichnet. Versuche, sie zu beseitigen, sind trotz großer Anstrengungen wirkungslos geblieben.

Potenzielle Gefahr für Allergiker

Nicht in jedem Fall sei eine Bekämpfung sinnvoll, hieß es. Es müsse abgewogen werden, welche Bekämpfungsmaßnahmen fachlich und finanziell geeignet seien. In einem Management- und Maßnahmenblatt seien sinnvolle und zulässige Maßnahmen zusammengefasst. Die Imkerinnen und Imker in Niedersachsen seien vorbereitet.

Alle Hornissen zählen zur Familie der Faltenwespen. Sie seien nicht gefährlicher als etwa Honigbienen, hieß es. Die Asiatische Hornisse (Vespa velutila) sei ebenso wie die Europäische Hornisse (Vespa crabro) von Natur aus friedfertig. Nur zur Verteidigung ihres Nestes stechen sie den Angaben zufolge. Eine potenzielle Gefahr seien sie indes für allergisch reagierende Menschen.

Mütter beeinflussen Geschlecht der Kinder

Wird es erneut ein Junge oder dieses Mal doch ein Mädchen? Eine Studie kommt zu dem Schluss, dass das Alter von Müttern die Geschlechtsverteilung beim Nachwuchs beeinflusst. Demnach haben Eltern mit bislang ausschließlich weiblichen oder männlichen Nachkommen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, ein weiteres Kind dieses Geschlechts zu zeugen.

Dies widerlege die Annahme, dass die Chance für ein männliches oder weibliches Kind vom Zufall abhänge und so wenig vorhersehbar sei wie ein Münzwurf, schreibt das Team der Harvard T. H. Chan School of Public Health im Fachjournal «Science Advances».

Bisher wurde vermutet, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Jungen oder aber ein Mädchen bei etwa 50:50 liege, da im männlichen Körper Spermien mit X- oder aber Y-Chromosom in gleicher Anzahl produziert werden. Aber mehrere Mit-Autoren der Studie haben entweder selbst nur Kinder eines Geschlechts oder Freunde, Kollegen und Verwandte, denen entweder nur Jungs oder nur Mädchen geboren wurden.

Daten von zu rund 146.000 Schwangerschaften ausgewertet

Also werteten die Forscher Aufzeichnungen und genomweite Assoziationsdaten von etwa 58.000 Frauen mit zwei oder mehr Lebendgeburten im Zeitraum 1956 bis 2015 aus. Insgesamt flossen Informationen zu rund 146.000 Schwangerschaften in die Analyse ein. Die Daten stammen zu 95 Prozent von weißen Frauen, allesamt Krankenschwestern aus den USA.

Ergebnis der Auswertung: Das Alter, aber auch die Genetik der Mütter beeinflussen die Wahrscheinlichkeit gleichgeschlechtlicher Nachkommen. Je älter die Mutter bei der ersten Geburt ist, desto größer seien die Chancen, nur Jungs oder aber nur Mädchen zur Welt zu bringen.

So lag die Wahrscheinlichkeit, nach drei Jungen noch einen vierten Jungen zu bekommen, bei 61 Prozent. In Familien mit drei Mädchen bestand laut den Berechnungen zu 58 Prozent die Chance, ein weiteres Mädchen zu bekommen, wie die Autoren schreiben.

Väter-Einfluss wurde nicht berücksichtigt

Den Forschern zufolge können sich mit steigendem Alter unterschiedliche Faktoren im Mutterleib verändern. Beispiele: So könne sich etwa die Reifephase der Follikel in den Eierstöcken verkürzen, was nach der Befruchtung eher ein Überleben der Y-Chromosomen fördere. Umgekehrt könne ein saurer pH-Wert in der Vagina eher X-Chromosomen begünstigen.

«Jede Frau kann mit zunehmendem Alter eine andere Veranlagung für jeden dieser Faktoren haben», erläutern die Forscher. «Diese Mechanismen bleiben jedoch spekulativ», schreiben die Autoren. Detailliertere Daten seien nötig für eine Bestätigung. Und: «Es ist wahrscheinlich, dass es auch väterliche Faktoren gibt, die wir nicht berücksichtigt haben.»

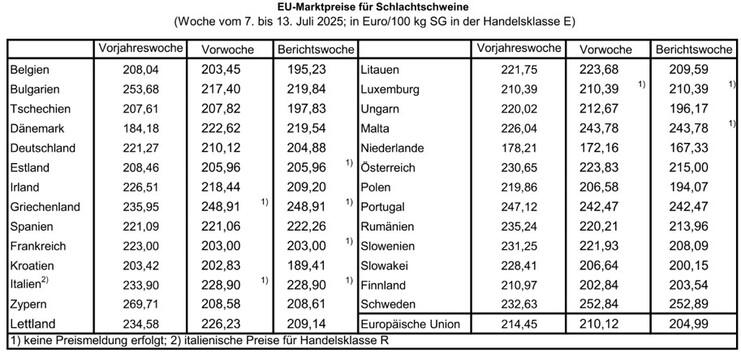

EU-Schlachtschweinemarkt: Preise weitgehend erstarrt

Die Preise auf den Schlachtschweinemärkten in Europa sind weitgehend erstarrt. Bewegung gab es vorige Woche nur im Süden. In Italien kletterte der Preis, während er in Spanien - für die Urlaubszeit überraschend - nach unten rutschte.

In Mitteleuropa zeigten sich die Märkte ausgeglichen. Die saisontypisch unterdurchschnittlichen Schlachtzahlen trafen auf ein weiter schwächelndes Fleischgeschäft.

In Deutschland blieb der Leitpreis der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) am Mittwoch (16.7.) abermals bei 1,95 Euro/kg Schlachtgewicht (SG) stehen. Die Agrarmarkt Informations-GmbH (AMI) berichtete von einem weiter kleinen Schlachtschweineangebot in Deutschland, das regional gemessen an der Stückzahl sogar weiter abnehme.

Am Fleischmarkt fehlten zuletzt Impulse. Selbst für diese ohnehin ruhige Zeit im Jahr sei die Nachfrage im Vergleich mit den Vorjahren außergewöhnlich klein. Die Schlachtunternehmen und Verarbeiter agierten sehr vorsichtig.

In Österreich beließ der Verband landwirtschaftlicher Veredelungsproduzenten (VLV) seine Notierung bei 1,92 Euro/kg SG. Der Markt sei ausgeglichen, wobei das unterdurchschnittliche Fleischgeschäft „nach wie vor Rätsel aufgebe“. Auch in Belgien und Dänemark gab es keine Bewegung. Die Danis-Gruppe zahlt in der 29. Kalenderwoche unverändert 1,340 Euro/kg LG. Danish Crown legte seinen Auszahlungspreis für die 30. Kalenderwoche jetzt bei umgerechnet 1,80 Euro/kg SG und damit auf dem Niveau der Vorwoche fest. In dieser war der Preis allerdings deutlich nach unten gegangen.

DC: Interesse aus Asien wächst

Laut Erläuterungen von DC-Verkaufsdirektor Per Fischer Larsen ist die Nachfrage nach Teilstücken und nach Produkten ohne Knochen stabil, auch wegen des Drittstaatenexportes. Dieser stimmt Larsen auch mit Blick auf die Zukunft positiv. Denn asiatische Länder hätten infolge der Turbulenzen rund um US-Zölle „ihre Fühler ausgestreckt“, größere Mengen in Dänemark einzukaufen.

Am Marché du Porc Français blieb der Preis am Donnerstag bei 1,896 Euro/kg SG stehen. Dagegen gab es in Spanien Druck auf den Preis. Er fiel um 2 Cent auf 1,80 Euro/kg LG, was Marktexperten mit einer fehlenden Dynamik beim Fleischabsatz Richtung Gastronomie und Handel erklärten. Unterdessen ging in Italien die Bergfahrt der Schlachtschweinepreise weiter.

Für frei vermarktete Schlachtschweine mit einem Gewicht von 144 bis 152 Kilogramm einigte man sich am Donnerstag auf 1,755 Euro/kg LG, nach einer Preisspanne von 1,717 Euro/kg LG bis 1,737 Euro/kg LG in der Vorwoche. Vertragsschweine derselben Kategorie verteuerten sich auf 1,890 Euro/kg LG, nach zuvor 1,860 Euro/kg LG bis 1,880 Euro/kg LG.

EU-Durchschnittspreis fällt weiter

Auf europäischer Ebene fiel der Durchschnittspreis weiter. In der Woche zum 13. Juli wurden Schlachtschweine der Handelsklasse E im Mittel der meldenden Mitgliedstaaten nach Angaben der EU-Kommission für 204,99 Euro/100 kg SG gehandelt; das waren 2,4% weniger als in der Woche zuvor. Das Vorjahresniveau wurde um 4,4% verfehlt. Den mit 7,8% größten Preisabschlag meldete Ungarn. In Polen ging der Preis um 6,1% nach unten, in Österreich um 3,9%, in Deutschland um 2,5% und in Dänemark um 1,4%. In Frankreich bewegte sich der Preis seitwärts, während er in Spanien um 0,5% zulegte.

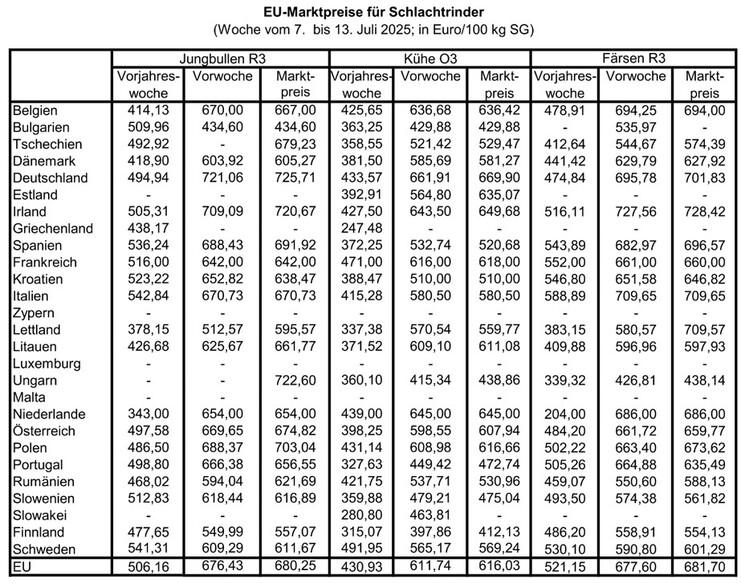

EU-Schlachtrindermarkt: Weiter freundliche Notierungen

Bei den Schlachtrinderpreisen in der Europäischen Union hat sich der Aufwärtstrend in der Woche zum 13. Juli weiter fortgesetzt. Gegenüber den 7 Tagen davor nahmen die Preisdynamik sogar noch zu.

Für Jungbullen der Handelsklasse R3 wurden nach Angaben der EU-Kommission im Mittel der meldenden Mitgliedstaaten 0,6% mehr gezahlt als in der Vorwoche. Der Preis lag durchschnittlich bei 680,25 Euro/100 kg Schlachtgewicht (SG). Aufschläge von 2,1% beziehungsweise 1,6% wurden für Polen und Irland gemeldet. Auch in Österreich konnten die Notierungen weiter zulegen, der Anstieg betrug hier 0,8%.

Preissteigerungen von 0,6% und 0,5% wurden aus Deutschland und Spanien gemeldet. In Dänemark mussten sich die Mäster mit 0,2% mehr zufriedengeben. Stabile Notierungen übermittelten Frankreich und Italien. In Belgien sank der Preis um 0,4%.

Ebenfalls zulegen konnte die EU-Notierung für Schlachtkühe. Tiere der Handelsklasse O3 erlösten der Kommission zufolge durchschnittlich 616,03 Euro/100 kg SG und damit 0,7% mehr als in der Vorwoche. Besonders freundlich entwickelte sich die Notierung in Österreich, wo es zu einem Aufschlag von 1,6% kam. In Polen und Deutschland verteuerten sich O3-Kühe um 1,3% beziehungsweise 1,2%. In Irland belief sich das Plus auf 1,0% und in Frankreich auf 0,3%. Unveränderte beziehungsweise nahezu unveränderte Preise meldeten Italien und Belgien. Zu einem Preisabschlag in Höhe von 0,8% kam es in Dänemark.

Weiter bergauf ging es beim EU-Durchschnittspreis für Schlachtfärsen: Tiere der Handelsklasse R3 erzielten laut Kommission im gewogenen Mittel der meldenden Länder 681,70 Euro/100 kg SG und damit 0,6% mehr als in der Woche davor. Ein Aufschlag in Höhe von 2,0% wurde für Spanien dokumentiert. In Polen betrug das Plus 1,5%. In Deutschland wurden 0,9% mehr gezahlt als in der Vorwoche. Damit stieg die Notierung über die 700-Euro-Marke und liegt nun bei 701,83 Euro/100 kg SG. Noch ein Jahr zuvor wurden in Deutschland lediglich 474,84 Euro/100 kg SG gezahlt.

In Irland stieg der Preis gegenüber der Vorwoche um 0,1%. Wie bei den Schlachtkühen blieben auch bei den Färsen die Notierungen in Belgien und Italien stabil. In Frankreich kam es gar zu einem Abschlag von 0,2%. Einen gegenüber der Vorwoche niedrigeren Preis weist die Statistik außerdem für Dänemark und Österreich aus. Der Rückgang gegenüber der Vorwoche lag bei jeweils 0,3%.

Tierwohl-Förderung für 209 Betriebe in Thüringen

Thüringer Viehzuchtbetriebe erhalten in diesem Jahr rund 3,5 Millionen Euro von Land zur Verbesserung der Haltungsbedingungen ihrer Nutztiere.

Die Fördermittel gingen an 209 Unternehmen, die Schweine, Rinder oder vom Aussterben bedrohte einheimische Nutztierrassen halten und dabei Tierwohlstandards erfüllen, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. Dazu zählten unter anderem ein erweitertes Platzangebot sowie bessere Auslauf- und Abkühlmöglichkeiten.

Ziel der Förderung sei es, eine artgerechte und klimafreundliche Tierhaltung zu stärken und zugleich die Betriebe von den damit verbundenen Mehrkosten zu entlasten. Mit den steigenden Anforderungen an eine artgerechte Tierhaltung seien Investitionskosten verbunden, welche die oft angespannte Ertragssituation der Landwirte zusätzlich belasteten, hieß es.

Mit rund 2,8 Millionen Euro der ausgezahlten Mittel ging der Großteil an 50 Schweinehaltungsbetriebe. Damit liege die Fördersumme rund eine halbe Million Euro über dem Niveau des Vorjahres - 2024 wurden 44 Betriebe unterstützt. In der Rinderhaltung erhielten 71 Betriebe Fördermittel in Höhe von knapp 437.000 Euro. Das waren zwölf Betriebe mehr als 2024. Zudem wurden rund 258.000 Euro an 88 (2024: 85) Betriebe vergeben, die vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen halten, darunter die Thüringer Waldziege oder das Rote Höhenvieh.

Studenten haben Nutztiermedizin nicht auf dem Schirm

Die ländliche Tiermedizin ist für Veterinär-Studenten nicht sehr attraktiv. Das ergab eine Umfrage unter 1.300 Studenten der Universitäten Lüttich, Namur und Brüssel. Demnach scheinen die angehenden Tierärzte eine Arbeit in einer gut ausgestatteten Klinik zu bevorzugen.

Offenbar haben die Studenten die Nutztiermedizin nicht auf dem Schirm, sagt ein Sprecher des Obsvet-Projekts. Es handelt sich um ein im vergangenen Jahr gegründetes Zentrum, das Daten über den Berufsstand sammeln und analysieren soll. Ziel ist es, sich eine Übersicht der Tierärzte in der Wallonie zu verschaffen.

Coronavirus: Deutsches Tierschutzbüro warnt vor Fleischprodukten aus China

Am Coronavirus sind weltweit bereits über 1.000 Menschen gestorben, mehr als 50.000 sollen derzeit an dem seltenen Virus erkrankt sein, davon 16 in Deutschland

Noch immer ist nicht hundertprozentig geklärt, wo der Coronavirus seinen Ursprung hatte. Jetzt vermuten Wissenschaftler*innen, dass der erste erkrankte Mensch sich bei einem seltenen Schuppentier (Pangolin) infiziert haben könnte. Bei Pangolinen handelt es sich um eigentlich streng geschützte Säugetiere. In China werden sie jedoch aufgrund ihrer Schuppen und ihres Fleisches illegal gehandelt und gegessen. Auf diese Weise könnten Menschen in engen Kontakt mit den Tieren gekommen sein und sich bei ihnen infiziert haben, mutmaßen die Forscher*innen.

Wie ein aktueller Supermarkt-Check vom Deutschen Tierschutzbüro zeigt, wird auch in Deutschland Fleisch aus China verkauft. Primär handelt es sich dabei um Geflügel- und Kaninchenfleisch als Tiefkühlware. Die Tierrechtler*innen warnen nun von dem Verzehr von Fleisch aus China. „Wer hundertprozentig sichergehen will, dass er sich nicht mit dem Virus ansteckt, sollte am besten kein Fleisch oder andere tierische Produkte aus China essen“ sagt Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender vom Deutschen Tierschutzbüro und ergänzt „es handelt sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme“. Da derzeit die Vermutung ist, dass der Virus durch den Verzehr eines Schuppentiers auf den Menschen übertragen worden ist, könnte auch die Möglichkeit bestehen, dass der Verzehr von Geflügel- oder Kaninchenfleisch zu einer Übertragung führten könnte.

Immer wieder treten gefährliche Virusinfektionen und Krankheiten bei Tieren auf. MKS, Schweinepest, Geflügelgrippe und BSE, um nur einige zu nennen. Zum Teil sind sie für den Menschen sehr gefährlich und können sogar zum Tod führen. Hinzu kommt, dass der Verzehr von Fleisch und tierischen Produkten das Risiko steigert, an Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Übergewicht zu erkranken. Zudem ist Fleisch und deren Produktion Umweltkiller Nummer eins. Mehr als 98% des Fleisches stammt aus der Massentierhaltung. Milliarden von Tieren leiden unter der nicht artgerechten Haltung, es ist reine Tierquälerei. „Wir raten daher aus Tierschutz-, Gesundheits- und Umweltschutzgründen von dem Verzehr von Fleisch und anderen tierischen Produkten ab“ so Peifer und verweist auf das Projekt Twenty4VEGAN. Mit Twenty4VEGAN.de möchten die Tierrechtler*innen für eine vegane Lebensweise werben und aufzeigen, dass der Veganismus eine Bereicherung für Tier, Menschen und Umwelt ist. „Würden wir uns alle vegan ernähren, dann gäbe es vermutlich Viruserkrankungen wie Corona nicht“ so Peifer abschließend… .

„Lage ist kritisch“ – Tödliche Seuche Milzbrand breitet sich in Kroatien aus

Alarm in Südkroatien: Nach dem Tod von über 50 Rindern bestätigen Behörden einen Milzbrandfall. Die hochinfektiöse Erkrankung löst eine Regierungskrise aus.

In Südkroatien wurde ein Milzbrandfall bei Rindern offiziell bestätigt. Das kroatische Veterinärinstitut gab diese Nachricht am Freitag im Rahmen einer Sonderpressekonferenz bekannt. In der Gemeinde Vrlika sind innerhalb der vergangenen drei Wochen mehr als 50 Rinder verendet. Nach eingehender Untersuchung durch den Veterinärdienst konnte nun bei mindestens einem Tier eine Infektion mit dem Milzbranderreger nachgewiesen werden. Zuvor hatten die zuständigen Behörden noch Entwarnung signalisiert.

Die Massenerkrankung der Rinder führte zur Einsendung von Proben für eine detaillierte Analyse, die nun den Verdacht auf die auch für Menschen gefährliche Infektionskrankheit bestätigte. Insgesamt wurden 13 Proben verstorbener Tiere aus acht verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben untersucht. Die Diagnose Milzbrand gilt als gesichert, wenn das Bakterium „Bacillus anthracis“ durch bakteriologische und molekulare Untersuchungsmethoden in einem autorisierten Fachlabor nachgewiesen wird.

Behördliche Reaktion

Aufgrund der Ergebnisse berief das kroatische Veterinärinstitut noch am selben Abend eine Krisensitzung ein. An dieser nahmen hochrangige Regierungsvertreter teil, darunter der stellvertretende Ministerpräsident und Landwirtschaftsminister David Vlajcic sowie Staatssekretär Ivan Matijevic. Ebenso waren Vertreter der Veterinärverwaltung, der Lebensmittelsicherheitsbehörde und des Veterinärinstituts anwesend.

„Die Lage ist kritisch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es den Viehzüchtern im Moment geht“, sagte Minister Vlajcic.

Nach der Krisensitzung wurden in der Region umgehend strenge Quarantänemaßnahmen für alle betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe angeordnet. Die Behörden veranlassten zudem die vorsorgliche Impfung aller noch nicht erkrankten Tiere in der Umgebung und forderten Landwirte auf, verdächtige Krankheitsfälle sofort zu melden, um eine schnelle Reaktion zu gewährleisten.

Gesundheitsrisiko

Krunoslav Capak, Direktor des kroatischen Instituts für öffentliche Gesundheit, wies auf die Übertragbarkeit der Erkrankung auf Menschen hin. „Anthrax, auch bekannt als Pocken, ist eine Krankheit, die sowohl Tiere als auch Menschen befällt und auf den Menschen übertragen werden kann. Sie ist jedoch nicht extrem ansteckend und wird meist durch Körperkontakt und seltener über die Luft übertragen“, meinte Capak.

Milzbrand oder Anthrax ist eine Erkrankung, die vorwiegend Huftiere wie Rinder oder Schafe betrifft und durch den Erreger „Bacillus anthracis“ ausgelöst wird.

Die hochinfektiöse Erkrankung kann auch auf Menschen übergreifen und im schlimmsten Fall tödlich verlaufen.

Verbreitungsweise und Schutzmaßnahmen

Experten des kroatischen Veterinärinstituts erklären, dass der Milzbranderreger in der betroffenen Region hauptsächlich durch kontaminierte Böden und Tierkadaver verbreitet wird. „Die Sporen des Bakteriums können über Jahre, sogar Jahrzehnte im Erdreich überleben und bei günstigen Bedingungen wieder aktiv werden“, warnen die Fachleute.

Die Gesundheitsbehörden haben die Bevölkerung dazu aufgerufen, betroffene Weideflächen zu meiden und bei der Arbeit mit Tieren entsprechende Schutzkleidung zu tragen. Besonders wichtig sei die fachgerechte Entsorgung verendeter Tiere, da unsachgemäße Handhabung zur weiteren Ausbreitung des Erregers führen könne.

Preise für Grillfleisch gestiegen

Grillfreunde freuen sich bereits über schönes Sommerwetter - beim Einkaufen müssen sie allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen als im Juni.

Nach Angaben der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in Bonn stiegen die Durchschnittspreise bei den Discountern für die 400-Gramm-Packung Minutensteak in den ersten beiden Juliwochen um 30 Cent und kletterten von 3,49 Euro auf 3,79 Euro.

Der Durchschnittspreis für die grobe Bratwurst vom Schwein sei in den ersten beiden Wochen im Juli bei den Discountern von 2,59 Euro auf 2,89 Euro je 400-Gramm-Packung gestiegen, sagte AMI-Experte Thomas Els. Der Preis für eine 550-Gramm-Packung Hähnchenschnitzel stieg den Angaben zufolge Anfang Juli um 30 Cent auf 6,26 Euro.

Preissteigerung in den vergangenen Jahren

Die Preise für Fleisch und Fleischwaren stiegen in den vergangenen Jahren deutlich. Im Juni lagen sie laut Statistischem Bundesamt im Schnitt 31,7 Prozent höher als 2020. Geflügel legte seitdem um gut 45 Prozent zu, Rinderhackfleisch um mehr als 68 Prozent. Die Ursachen sind laut dem Verband der Fleischwirtschaft vielfältig. Neben der allgemeinen Inflation beeinflussten die Energiepolitik, Futtermittelkosten und gestiegene Löhne die Preise, sagte Hauptgeschäftsführer Steffen Reiter.

Zuletzt hat sich die Teuerung bei vielen Lebensmitteln abgeschwächt. Auch bei einigen Fleischsorten fielen die Zuwächse eher gering aus. Geflügel war im Juni durchschnittlich 3,6 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, Schwein 3,9 Prozent. Die Bratwurst kostete durchschnittlich 1 Prozent mehr. Bei Rindfleisch hingegen zogen die Preise kräftiger an. Rouladen und Lenden waren zuletzt knapp 9 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, Rinderhackfleisch 17 Prozent.

Rindfleisch knapp, Geflügelfleisch beliebter

Laut Branchenverband ist Rindfleisch knapper geworden. Immer mehr Betriebe stellten die Rinderhaltung ein - unter anderem wegen hoher Auflagen und Unsicherheit bei Haltungsformen. Das führe zu sinkenden Beständen.

Geflügelfleisch wird derweil immer beliebter in Deutschland. Der Pro-Kopf-Verbrauch ist 2024 gestiegen, wie Zahlen des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft zeigen. Geflügel wird von Verbrauchern oft als gesünder wahrgenommen, gilt es als leicht verdaulich und fettarm.

Verändertes Verbraucherverhalten

Auch im ersten Quartal 2025 ist die Nachfrage gestiegen, sagt der Geschäftsführer des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft, Wolfgang Schleicher. Die Verbraucherpreise zögen leicht an, lägen aber niedriger als 2022/2023.

Die veränderten Konsumgewohnheiten beim Fleisch zeigen sich auch bei der Fleischproduktion: Bei Geflügel haben sich die produzierten Mengen in Deutschland laut Statistischen Bundesamt zwischen 2000 und 2024 verdoppelt. Bei Schwein war es zuletzt geringfügig mehr als damals, bei Rind deutlich weniger. Im vergangenen Jahr ist die Fleischproduktion hierzulande erstmals seit 2016 wieder gestiegen.

Preisabschläge für Schweinehalter

Unterdessen mussten die Schweinehalter Anfang Juli einen deutlich gesunkenen Erzeugerpreis hinnehmen. Der Schlachtpreis sei um 15 Cent auf 1,95 Euro pro Kilo Schlachtgewicht gesunken, sagte Klaus Kessing, Marktexperte bei der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) im niedersächsischen Damme.

Aus Sicht der Schlachtunternehmen seien die Geschäfte am Fleischmarkt zuletzt schlecht gelaufen. Auch wegen des Beginns der Sommerferien in vielen Bundesländern sei die Nachfrage zurückgegangen, erläuterte der Marktexperte.

Viele Landwirte denken an Ausstieg aus Schweinehaltung

Die Erlöse seien damit für die Landwirte nicht mehr kostendeckend, sagte Kessing. «Wir kalkulieren die Vollkosten so um die 2,10 Euro», erklärte er. Angesichts der vielen Investitionen, die die Betriebe in den kommenden Jahren schultern müssten, sei zu erwarten, dass viele Landwirte aus der Schweinehaltung aussteigen werden. Einer aktuellen Umfrage der ISN unter ihren Mitgliedern zufolge wollen nur 65 Prozent der Schweinemäster und 56 Prozent der Sauenhalter in den kommenden zehn Jahren die Tiere weiter halten.

Hasenpest )Tularämie) im Main-Kinzig-Kreis: Neuer Fall seit Freitag, 18.07.2025, bekannt

Im Main-Kinzig-Kreis sind Fälle von Tularämie, auch bekannt als „Hasenpest“, aufgetreten. Bereits im Frühjahr waren nach Angaben des Veterinäramtes mehrere Fälle bekannt geworden - nach GNZ-Informationen gibt es nun weitere aktuelle Fälle.

Für Hundebesitzer gilt nun Aufmerksamkeit, Hunde sollten aus Sicherheitsgründen an der Leine geführt werden. Wie auf der Internetseite des Veterinäramtes nachzulesen ist, gab es seit Januar 2024 bis April 2025 in Hessen zwölf Tularämiefälle, davon drei im Main-Kinzig-Kreis. Erst im April wurde laut der Internetseite der Gemeinde Hammersbach dort ein infiziertes Tier gefunden. Die Gemeinde hat daraufhin entsprechende Warnungen veröffentlicht.

Die GNZ hat nun aus Jägerkreisen erfahren, dass am Freitag im Altkreis Hanau ein weiterer Fall nachgewiesen wurde. Auch der Main-Kinzig-Kreis bestätigt auf Nachfrage der GNZ den neuen Fall. „Nach dem Fund gibt es für Spaziergänger und Waldbesucher keine anderen Verhaltensregeln als bisher schon. Sie sollten sich von Tierkadavern fernhalten. Jäger müssen dagegen strenge Hygieneregeln beachten, um sich selbst zu schützen. Nähere Informationen gibt der Main-Kinzig-Kreis auf seiner Internetseite.

Gefahr für Wildtiere, Haustiere und Mensch

„Tularämie oder auch ‚Hasenpest‘ ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die durch das Bakterium Francisella tularensis verursacht wird", heißt es in einer Information des Veterinäramtes, die auf der Internetseite veröffentlicht wurde. Die Erkrankung betrifft vorwiegend Hasenartige insbesondere Feldhasen, Wildkaninchen und Nagetiere (Feldmäuse, Hamster), aber auch eine Vielzahl anderer Wild- und Haustiere, zum Beispiel Reh, Fuchs, Igel, Schaf, Hund, Katze und Vogel. Sogar eine Übertragung auf den Menschen ist möglich.

Als Übertragungswege für Haus- und Wildtiere sowie Menschen kommen Haut- und Schleimhautkontakt mit infektiösem Tiermaterial, Verzehr von nicht ausreichend erhitztem, kontaminiertem Fleisch oder Wasser, Stiche durch infizierte blutsaugende Insekten oder Zecken sowie kontaminierte Stäube und Aerosole in Frage.

„Der Erreger bleibt auch tiefgekühlt über Monate infektionsfähig und ist gegenüber äußeren Umwelteinflüssen sehr widerstandsfähig. Krankheit und Nachweis des Erregers der Tularämie sind nach Infektionsschutzgesetz und Tierseuchenrecht meldepflichtig“, schreibt das Veterinäramt weiter.