Rufen Sie uns an: +49 (0) 2551-78 78

NEWS

von der AVA und aus der Branche

Export sichert Milcherzeugung

Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) bekräftigt, welchen Stellenwert das Auslandsgeschäft für die hiesige Milchwirtschaft hat.

„Knapp die Hälfte der in Deutschland verarbeiteten Milch geht in den Export“, sagte DRV-Hauptgeschäftführer Jörg Migende bei einer Fachtagung, die der Interessenverband Milcherzeuger (IVM) am Mittwoch (21.5.) in der Heimvolkshochschule am Seddiner See in Brandenburg durchgeführt hat. Diese „Exportlastigkeit“ ist laut Migende ein wesentlicher Faktor für die stabile Entwicklung der inländischen Milchpreise.

Auf Auslandsmärkten erfolgreiche Molkereiunternehmen zeichnen sich dem DRV-Manager zufolge durch ein hohes Maß an Professionalität aus. Dazu zählten nicht zuletzt genossenschaftliche Unternehmen.

Migende warnte erneut vor der Erwartung, man könne auf administrativem Weg den Volatilitäten auf dem Milchmarkt begegnen. „Eine Anwendung von Artikel 148 der Gemeinsamen Marktordnung ist nicht die Lösung“, bekräftigte der DRV-Hauptgeschäftsführer. Staatliche Eingriffe in die Milchlieferbeziehungen seien weder notwendig, noch hätten sie einen spürbaren Einfluss auf den Milchmarkt.

Vielmehr führten sie zu unnötiger Bürokratie, erheblichen zusätzlichen Kosten und bedeuteten einen Eingriff in die genossenschaftliche Satzungsautonomie. Migende verwies darauf, dass die Molkereien intensiv bemüht seien, mit Volatilitäten umzugehen. Dazu zählten die Einführung von Preisabsicherungsmodellen, Milchpreisankündigungen vor Milchlieferung, erhöhte Markttransparenz durch Indizes sowie flexible Lieferbeziehungen und Kündigungsfristen.

Klimawandel in der Landwirtschaft: Verluste dürften drastisch steigen

Die Europäische Entwicklungsbank (EIB) rechnet mit einem drastischen Anstieg der klimabedingten Produktionsverluste im Agrarsektor.

Ein jüngst vorgestellter gemeinsamer Bericht der EIB und des globalen Versicherungsvermittlers Howden schätzt die jährlichen Einbußen beim landwirtschaftlichen Produktionswert in der EU aktuell auf 28,3 Mrd. Euro beziehungsweise rund 6% des Gesamtbetrags. Die Hälfte hiervon soll klimawandelbedingt sein. Von den aktuellen Verlusten entfallen 17,4 Mrd. Euro auf die Pflanzenproduktion und 10,9 Mrd. Euro auf die Veredelung.

Bezogen auf die Pflanzenproduktion könnten diese Verluste, je nach Fortschreiten des Klimawandels, bis 2050 um 42 bis 66% anwachsen. Bei unverändertem Klimawandel würden dann Einbußen von etwa 28,9 Mrd. Euro zu verkraften sein. Hinzu kommt laut der Studie, dass die globale Erwärmung zu größeren Schwankungen der landwirtschaftlichen Erträge in der EU und zu mehr Instabilität der landwirtschaftlichen Einkommen in Europa führen wird.

Die von der EU-Kommission in Auftrag gegebene Untersuchung fordert daher ein leistungsfähigeres Risikomanagementsystem für den Sektor. Aktuell sind demnach nur 20 bis 30% der klimabedingten landwirtschaftlichen Verluste der Produktionswerte in der EU durch öffentliche, private oder genossenschaftliche Systeme abgesichert. Gleichzeitig kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass ein durch die öffentliche Hand finanzierter Versicherungsschutz oftmals „wirksamer als staatliche Entschädigungsprogramme“ sei.

Darüber hinaus wird empfohlen, wirtschaftliche Schocks für Landwirte durch Risikotransfermaßnahmen abzufedern. Hier ist unter anderem von Katastrophenanleihen und öffentlich-privaten Rückversicherungsvereinbarungen die Rede. Zugleich sollte die EU im Katastrophenfall schnell Finanzmittel bereitstellen. Der Sektor wird wiederum aufgefordert, mehr Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen.

Zielkonflikte in der Mastschweinehaltung per Scrollytelling erarbeiten

„Pig & Click“ – Wie kann der perfekte Schweinestall aussehen?

Was braucht ein Schwein für ein artgerechtes Stallleben? Und was kostet das? Das interaktive Scrollytelling „Pig & Click“ konfrontiert die Schüler:innen mit den Zielkonflikten der Mastschweinehaltung. Wer hier über die Aspekte des Stalls entscheidet, muss Kompromisse machen – und Haltung zeigen.

Die Landwirtschaft, insbesondere die Viehzucht, prägt seit Jahrhunderten Landschaften, Wirtschaft und Gesellschaft weltweit. Aktuelle Praktiken der intensiven Nutztierhaltung und ein hoher Fleischkonsum verschärfen jedoch Umweltprobleme, beeinträchtigen die öffentliche Gesundheit, gefährden den Tierschutz und führen zum Verlust der biologischen Vielfalt. Zudem tragen sie dazu bei, dass bereits mehrere planetare Belastungsgrenzen überschritten sind. Diese Herausforderungen machen einen Wandel hin zu nachhaltiger Tierhaltung und eine Änderung im eigenen Ernährungsverhalten dringend notwendig (Aleksandrowicz u. a. 2016).

Die Bauernproteste im Jahr 2024 verdeutlichten, wie stark Themen wie Nutztierhaltung in der Gesellschaft diskutiert werden. Während viele Menschen scharfe Kritik an den Umwelt- und Tierschutzproblemen üben, bleibt oft unberücksichtigt, unter welchem Druck Landwirt:innen stehen, um diese Herausforderungen zu bewältigen (Metzger 2024). Gleichzeitig entfernen sich Kinder und Jugendliche zunehmend von der Lebenswirklichkeit der Landwirtschaft, wodurch sie häufig romantisierte oder naive Vorstellungen von Nutztierhaltung entwickeln (Folsche / Fiebelkorn 2022). Die Komplexität in der Nutztierhaltung und das fehlende Verständnis erschweren es, nachhaltige Lösungen zu finden und gesellschaftlich tragfähige Entscheidungen zu treffen.

„Pig & Click“ – ein Beispiel für ein Scrollytelling

Bei der Methode „Scrollytelling“ ist ein Lerngegenstand in eine Geschichte eingebettet. Dies wird als „Onepager“ präsentiert, sprich, die Geschichte ist auf einer einzigen Seite im Internet dargestellt. Diese Geschichte wird von den Schüler:innen durchlaufen, indem sie sie mit dem Finger auf dem Tablet oder mit der Maus am Computer fortlaufend nach unten scrollen. „Pig & Click – Build your own pig farm“ ist so ein Scrollytelling. Im Laufe des Scrollen stoßen sie dabei auf Aufgaben, die sie interaktiv, also direkt auf der Internetseite, bearbeiten.

„Pig & Click“ wurde für Schulen entwickelt, um die Bewertungskompetenz im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung zu fördern. Dazu nehmen die Schüler:innen die Perspektive der Geschwister Mia und Finn ein, die einen eigenen Schweinestall auf dem elterlichen Hof errichten wollen. Die Schüler:innen lernen dabei spielerisch die Zielkonflikte in der Mastschweinehaltung kennen und sind gefragt, eigene Entscheidungen im Spannungsfeld zwischen Umwelt, Wirtschaft, Tierwohl und Sozialem zu treffen. Durch die verschiedenen Perspektiven wird zudem die Empathie der Schüler:innen gefördert… .

Schweinehaltung: Mehr Geld für Ausstiegsprogramm für Landwirte

Die EU-Kommission hat weitere Gelder für den Rückbau der Tierhaltung in den Niederlanden genehmigt.

Die Regierung in Den Haag darf zusätzliche 78 Mio. Euro für die Entschädigung von Nutztierhaltern aufwenden, die ihre Betriebe in Naturschutzgebieten freiwillig aufgeben. Wie die Europäische Kommission mitteilte, erhöht sich das Gesamtbudget für das Programm aus dem Jahr 2024 dadurch auf 128 Mio. Euro.

Die niederländische Agrarministerin Femke Wiersma hatte kürzlich ein neues Startpaket für den Abbau der Tierbestände im Land vorgelegt.

Ziel der Regelung bleibt es, die durch landwirtschaftliche Tätigkeiten verursachte Stickstoffbelastung in Natura 2000-Gebieten zu verringern. Im Einklang mit den Schutzzielen und Anforderungen der Vogelschutz- und der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie soll zur nachhaltigen und umweltfreundlichen Entwicklung der Nutztierhaltung beigetragen werden… .

Dialogtagung „Wir fürs Tier“: Politische Unterstützung für Vermittlung von Wissen über Heimtiere gefordert

„Das Leben mit Heimtieren zu verbessern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nahezu alle Lebensbereiche betrifft“

Dies erklärte Norbert Holthenrich, Präsident des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF), auf der interdisziplinären Dialogtagung „Wir fürs Tier“ am 14. Mai in Berlin. Rund einhundert Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und Bildungswesen sowie Tierschutzbeauftragte des Bundes und der Länder, Führungskräfte aus Tierarzt- und Umweltverbänden, Tierhalterverbänden und der Heimtierbranche diskutierten im Haus der Bundespressekonferenz über den „Umgang mit Heimtieren im Kindesalter und im Bildungswesen“ sowie über „Hunde im öffentlichen Raum“.

Für eine tiergerechte Heimtierhaltung und für ein gutes Miteinander zwischen Tierhaltenden und Nicht-Tierhaltern seien das Wissen über Tiere und der frühe Kontakt mit Tieren bedeutsam, hob ZZF-Präsident Norbert Holthenrich in seinem Grußwort hervor: „Tiere zu erleben ist eine Voraussetzung für den Tierschutz.“

Dr. Katharina Ameli vom Interdisciplinary Centre for Animal Welfare Research and 3R der Justus-Liebig-Universität Gießen betonte anschließend in ihrer Gastrede, dass zum empathischen Umgang mit Tieren die Fähigkeit gehöre, durch „verschiedene Brillen“ zu blicken: Die Kommunikation zwischen Mensch und Tier sei immer wechselseitig. Dr. Ameli plädierte daher für einen Perspektivwechsel: „Wir müssen uns fragen, wie wir unser Leben mit Tieren gestalten wollen und wessen Interessen wir vertreten, wenn wir mit ihnen interagieren.“ Eine natur- und tiergestützte Bildung könne die Gestaltung eines verantwortlichen Lebens mit Tieren unterstützen.

Forderung nach Vermittlung von Tier-Wissen

Tierschutz ist zwar als Staatsziel im Grundgesetz verankert, in schulischen Lehrplänen aber nicht: Die Fachleute im ersten Themenforum waren sich einig, dass Wissen zur Tierhaltung stärker in die Lehrpläne und bereits in die universitäre Ausbildung von (Biologie)-Lehramtsstudenten integriert und konkrete pädagogische Konzepte für die Integration von Tieren im Unterricht entwickelt werden sollten. Denn Kindergarten und Schule, das machten die Diskutanten Dr. Katharina Ameli, ZZF-Fachreferent Dr. Stefan K. Hetz, Sarah Kijewski (Lehrerin an der Europaschule Rheinberg), Lea Mirwald (Verband „Tierschutz macht Schule“) und Dr. Rainer Wohlfahrth (Vizepräsident der International Society of Animal-Assisted Therapy) deutlich, spielen bei der Vermittlung sowohl von Sachkunde als auch Verantwortung und bei der Entwicklung von Empathie im Umgang mit Tieren eine wesentliche Rolle.

Wichtig sei ein tierschutzgerechter Umgang mit den Tieren in der Schule und mit Schulhunden. Lebhaften Applaus des Plenums erhielten die Podiumsgäste bei ihrer konkreten Forderung nach juristischer Klarheit hinsichtlich der notwendigen Voraussetzungen für die Integration von Tieren in den Unterricht.

Respektvolles Zusammenleben

Im zweiten Themenforum diskutierten Andreas Ackenheil (Anwalt für Tierrecht), Dr. Anne Zinke (Landestierschutzbeauftragte Brandenburg), Jens Beeck (FDP, Initiator des „Parlamentskreises Hund“), Karin Witthohn (ZZF-Vorstandsmitglied und Heimtierpflegerin) sowie Markus Beyer (Vorsitzender des Bundesverbands Bürohund) über den „Umgang mit Hunden im öffentlichen Raum“ und das Zusammenleben von Hunde- und Nicht-Hundehaltern. Ob bei Begegnungen im Büro oder am Badesee – Einigkeit bestand darin, dass gegenseitiger Respekt für das Miteinander entscheidend ist. Zudem sollten Städte hundefreundlicher gestaltet werden und Kommunikation Vorrang vor starrer Regulierung haben. Ebenso dürften schon bei der Planung der Tierhaltung die Bedürfnisse der Hunde nicht aus dem Blickfeld geraten.

Gegen ständig neue Gesetze sprach sich auch Hermann Färber (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages und Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat in seinem Grußwort aus. Er plädierte für Prävention, Aufklärung und Selbstverantwortung.

Heimtiere hätten eine positive Wirkung: „Sie bringen Struktur in unseren Alltag, sie fördern die Bewegung, die sozialen Kontakte und helfen gerade auch älteren, alleinlebenden Menschen, ein aktives Leben zu führen.“ Die fachgerechte Beratung, hochwertige Produkte und das klare Bekenntnis zur artgerechten Tierhaltung mache den Zoofachhandel zum „unverzichtbaren Bestandteil der Heimtierhaltung“, hob Färber hervor.

TFA: Zum 1. Juni steigen die Gehälter und die Ausbildungsvergütungen

Zum 1. Juni 2025 treten für Tiermedizinische Fachangestellte (TFA) ein neuer Gehaltstarifvertrag und ein neuer Manteltarifvertrag in Kraft. Darauf haben sich die Tarifpartner – der Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V. (bpt) und der Verband medizinischer Fachberufe e.V. (vmf) - in der dritten Verhandlungsrunde am 15. Mai in Frankfurt geeinigt. Nun liegen die Zustimmungen der großen Tarifkommissionen vor.

Der Gehaltstarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Januar 2026. Unter Berücksichtigung der achtmonatigen Nachwirkungsdauer beträgt die durchschnittliche rechnerische Erhöhung ca. 5 Prozent über alle Berufsjahre und Tätigkeitsgruppen.

Die Tarifgehälter für TFA steigen zum 1. Juni 2025 in der ersten Tätigkeitsgruppe (TG I) einheitlich um 300 Euro brutto, in der TG II um rund 336 Euro und in der TG III um rund 366 Euro. Die Ausbildungsvergütungen erhöhen sich im ersten Jahr auf 900, im zweiten auf 1.000 und im dritten Jahr auf 1.100 Euro. Neu hinzu kommt eine Tarifgruppe IV für TFA, die leitungsbezogene Tätigkeiten ausführen. Diese Eingruppierung ist mit einem Aufschlag von 32 Prozent auf die TG I verbunden. Sie setzt voraus, dass zusätzliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in komplexen Arbeitsbereichen durch anerkannte und/oder geregelte Fortbildungsmaßnahmen nach dem Berufsbildungsgesetz von insgesamt mindestens 400 Stunden erworben wurden.

Neben sprachlichen Anpassungen gibt es einige, teils aus der vergangenen Rechtsprechung resultierende Änderungen im Manteltarifvertrag, die ebenfalls zum 1. Juni 2025 in Kraft treten: So sind Überstunden, auch für Teilzeitbeschäftigte, über die regelmäßige vertragliche wöchentliche Arbeitszeit hinaus künftig zuschlagspflichtig, soweit innerhalb von 18 Wochen keine entsprechende Freizeit gewährt wird. Bereitschaftsdienst wird mit 50 Prozent des aktuellen Stundenlohns, mindestens aber mit dem jeweiligen gesetzlichen Mindestlohn vergütet. Ganz neu: Zum Zweck der Vergütungsberechnung wird reine Rufbereitschaft als Arbeitszeit gewertet und mit 25 Prozent vergütet. TFA im ersten und zweiten Berufsjahr erhalten ein Urlaubsgeld in Höhe von 40 statt 30 Prozent eines Monatsgehalts. Neu ist eine einheitliche Weihnachtszuwendung für alle Auszubildenden von 40 Prozent der jeweils geltenden monatlichen Ausbildungsvergütung. Ausbildungszeiten im selben Betrieb sind bei der Berechnung der Dauer des Arbeitsverhältnisses bei Kündigung zukünftig zu berücksichtigen.

„Um den bürokratischen Aufwand der Praxen so gering wie möglich zu halten, wird es keine Nachzahlungen für die vergangenen Monate geben“, so bpt- Präsident Dr. Siegfried Moder. „Dennoch tragen wir der Tatsache Rechnung, dass Tiermedizinische Fachangestellte einen extrem wichtigen Beitrag zum Gesamterfolg der Tierarztpraxen und Kliniken leisten und haben deshalb diesem enormen Kraftakt für die Arbeitgeber unsere Zustimmung erteilt. „Gleichzeitig sehen wir damit auch einer möglichen Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro pro Stunde gelassen entgegen und werden im Januar auf Basis der dann tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklung wieder verhandeln“.

„Es war uns wichtig, insbesondere die Gehälter und Ausbildungsvergütungen der TFA nachhaltig zu verbessern. Wir schauen zuversichtlich nach vorne, auch wenn uns der Verzicht auf die Nachzahlungen nicht leichtgefallen ist“, erklärt vmf-Verhandlungsführerin Hannelore König.

TFA-Referatsleiterin Katrin Hammermann ergänzt: „Positiv ist darüber hinaus, dass wir die Arbeitgeberseite überzeugen konnten, eine weitere Tätigkeitsgruppe aufzunehmen. Sie gilt beispielsweise für bestehende geregelte Fortbildungsmaßnahmen wie Fachwirt/in im Gesundheits- und Sozialwesen, Hundefachwirt/in oder Betriebswirt/in.“

Die Tarifverträge stehen zeitnah über die jeweiligen internen Homepages für die bpt- und vmf-Mitglieder zum Abruf bereit… .

Alpen-Bauern stocksauer: Immer mehr Kühe sterben wegen Touristen-Marotte

Aus dem Blick, aus dem Sinn. Manche Menschen werfen ihren Müll einfach in Wiesen und Feldern. Damit schaden sie nicht nur der Umwelt, sondern töten auch Kühe.

Kärnten – Müll gehört in die Tonne, das weiß eigentlich jeder. Trotzdem findet man fast überall am Straßenrand, auf Feldern und Wiesen alte Verpackungen und anderen Unrat. In den Alpen zumeist von Touristen angeschleppt. Für heimische Tiere stellt das eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar. Manchmal erleiden sie einen qualvollen Tod.

Tier verblutete innerlich“: Kühe fressen scharfkantigen Müll, der achtlos weggeworfen wurde

Während Plastikmüll, durch Wind und Wetter zu Mikroplastik zerfalle, und vielleicht irgendwann über die Nahrungskette bis auf unsere Teller kommt, können in der Natur achtlos entsorgte Blechdosen und Metallteile Nutz- und Wildtiere in Lebensgefahr bringen. So heißt es in einem Bericht auf meinbezirk.at.

Kühe, die beispielsweise auf einer Weide Gras fressen, sind besonders betroffen vom Müllproblem. Sie schlucken den Abfall – mit fatalen Folgen. Ein Bauer aus Unterkärnten, dessen Kuh wegen Müll im Futter starb, sagte gegenüber der Kronen Zeitung: „Das Tier verblutete innerlich. Da platzt einem der Kragen! Die Leute denken wirklich nicht nach!“

Bereits in einem anderen Bericht der Kronen Zeitung wurde das Thema beleuchtet. Es sei nicht selten, dass eine Kuh wegen des Abfalls sterbe, erklärte Johann Burgstaller, Tierarzt und Leiter des Referats Tierproduktion und Bauen in der Landwirtschaftskammer Kärnten. Man bemerke es allerdings erst, wenn das Tier krank sei – und dann „ist es oft leider zu spät“, so Burgstaller. Und das ist schade, denn Kühe sind intelligente Tiere und überraschen mit fünf Fakten.

Milch. Erfassung auf Vorjahresniveau – aber für wie lange?

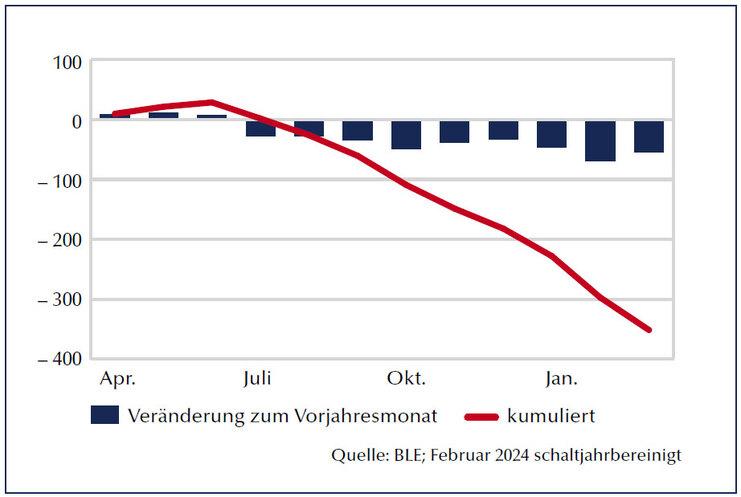

Seit dem Juli 2024 hängt die monatliche Milchanlieferung in Deutschland hinter den entsprechenden Vorjahreswerten hinterher.

Von März 2024 bis März 2025, neuere Daten lieferte die offizielle Statistik der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) bei Redaktionsschluss nicht, baute sich ein Minus von 444 000 t Rohmilch auf. Prozentual sind das eher geringe 1,3 %. Allerdings nahm der Abwärtstrend kontinuierlich zu, der Mangel machte sich über den Winter zunehmend bemerkbar.

Gemildert werden die Folgen dieser Entwicklung durch das saisonal steigende Milchaufkommen, das im Mai seinen Höhepunkt erreicht. Dass sich die Rohstoffversorgung etwas bessert, darauf deutet schon der langsame Abwärtstrend des Rohstoffwerts Milch hin. Der wird vom Institut für Ernährung und Ernährungswirtschaft (Ife) aus den Marktpreisen für Butter und Magermilchpulver ermittelt und befindet sich im langsamen Sinkflug. Im April sank er erstmals seit dem vergangenen September unter die Marke von 50 Ct/kg zurück. Hintergrund ist nach Einschätzung des Verbands der Milcherzeuger Bayern (VMB) das durchwachsene Geschäft mit Magermilchpulver, das zuletzt geprägt war unter anderem durch das Geschehen rund um die Maul- und Klauenseuche in Ungarn und der Slowakei, und von der willkürlichen US-Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, die zu Unsicherheit an den Märkten führt.

Der Abwärtstrend des Rohstoffwerts Milch ist ein Indikator dafür, dass auch die Erzeugererlöse in den kommenden zwei bis drei Monaten etwas nachgeben werden. Hinzu kommt: Zuletzt näherten sich die von den inländischen Erzeugern an die Molkereien gelieferten Mengen mehr und mehr dem Vorjahresniveau an. Darauf lassen die von der Zentrale Milchmarkt Berichterstattung (ZMB) ermittelten vorläufigen Daten zur Milcherfassung schließen. Demnach fiel das Milchaufkommen insgesamt in den ersten vier Monaten 2025 zwar fast 2 % kleiner aus als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig lag die wöchentlich angelieferte Milchmenge in Deutschland Anfang Mai, also kurz vor dem Saisonhoch, über der Vorjahreslinie.

Ob das so bleibt, muss sich vor dem Hintergrund der anhaltenden Trockenheit in weiten Teilen Deutschlands und den damit verbundenen Folgen für die Grünfuttererzeugung noch zeigen. Schon Mitte Mai kamen Berichte darüber auf, das einige Wettermodelle einen heißen und trockenen Sommer erwarten lassen.

Auch AHL ist nicht mehr so viel günstiger als KAS. In Frankreich, dem wichtigsten AHL-Markt, kostet 30 er Ware zwischen 290 und 295 €/t ab Tanklager in Rouen oder im Seehafen.

Alternative Blutentnahmepraktiken beim Schwein

Pig Vampire: Blutentnahme wie ein Kuss

Das Projekt „Pig Vampire“: Blutentnahme beim Schwein wie ein Kuss

Die Analyse von Blutparametern ist für die Beurteilung des Gesundheitszustands eines Tieres von großer Bedeutung, doch die Blutentnahme stellt oft einen belastenden Vorgang für Tier und Mensch dar. Bei Schweinen erhöht die Notwendigkeit einer Fixierung während der Blutentnahme den Stresspegel zusätzlich. Das Projekt „Pig Vampire“ hat sich zum Ziel gesetzt, die traditionellen Methoden der Blutentnahme bei Schweinen zu verbessern bzw. zu ersetzen, indem Techniken aus der Humanmedizin angepasst sowie neue Ansätze erprobt werden. Diese Initiative ist Teil von PIGWEB, einem im Rahmen des EU-Programms „Horizont 2020“ finanzierten Projekts, an dem 16 Partner beteiligt sind (Grant Agreement Nr. 101004770).

Beim Menschen kann die Blutentnahme durchaus schmerzhaft sein. Dies hat zur Entwicklung von neuen Techniken und Applikationen geführt, mit denen die Belastungen reduziert werden können. Dank effizienterer Analysemethoden wird für viele Laboranalysen nur eine geringe Menge Blut benötigt. Anstatt eine Vene zu punktieren, reicht oft ein Tropfen Blut aus der Haut. Wenn eine Venenpunktion erforderlich ist, wird der Patientenkomfort durch den Einsatz von Infrarotkameras zur besseren Visualisierung der Venen weiter verbessert. Minimalinvasive Sensoren können wiederholte Blutentnahmen vermeiden helfen. Auch sind einige Parasitenarten für ihre Fähigkeit bekannt, fast unbemerkt Blut zu saugen, was zu neuen Ansätzen inspiriert. Die Riesenraubwanze Dipetalogaster maximus, ein blutsaugender Parasit, der in Mexiko beheimatet ist, bietet aufgrund ihrer feingliedrigen Mundwerkzeuge und der anästhesierenden Wirkung ihres Speichels einen nahezu schmerzfreien Biss. Im Labor gezüchtete Larven von Dipetalogaster maximus wurden verwendet, um Blutproben von Zoo- und Wildtieren zur Diagnostik zu entnehmen.

Bei Agroscope (Schweiz) und INRAE (Frankreich) wurden Untersuchungen durchgeführt, bei denen Raubwanzen, Infrarotkameras (Veinviewer®), Lanzetten sowie auf der Haut platzierte Glukosesensoren (Dexcom®) zur kontinuierlichen Überwachung des Glukosespiegels eingesetzt wurden. Wissenschaftler des Forschungsinstituts für Nutztierbiologie (FBN, Deutschland) optimierten Labortechniken zur Messung von Glukose und Cortisol aus einem einzigen Tropfen Blut. Jede der Methoden wurde anhand des Stressniveaus der Tiere, der Handhabung durch das Personal und der Konsistenz der Ergebnisse bewertet.

Von den vier Techniken erwiesen sich die Infrarotkamera und die Raubwanzen als am wenigsten effektiv. Die Nutzung der Infrarotkamera verbesserte zwar die Sichtbarkeit der Venen, erforderte jedoch immer noch eine erhebliche Fixierung der Tiere bei der Venenpunktion und bot daher nur minimale Vorteile. Die Raubwanzen waren zwar in der Lage, Blut ohne Fixierung der Tiere zu entnehmen, lieferten jedoch oft keine ausreichende Menge bzw. Qualität der Blutprobe. Die Nutzung des Glukosesensors und der Lanzetten boten jedoch ein größeres Potenzial. Der Glukosesensor ermöglichte eine kontinuierliche Überwachung des Glukosespiegels über einen Zeitraum von bis zu fünf Tagen, allerdings mussten die Schweine isoliert werden, um zu verhindern, dass andere Tiere den Sensor beschädigen. Mit der Lanzette konnte der Cortisolspiegel in einem einzigen Bluttropfen gemessen werden. Allerdings wurden wiederholte Einstiche an den Ohren von den Schweinen kaum toleriert. Beide Methoden sind vielversprechend, müssen aber für eine optimale Verwendung für die Blutentnahme bei Schweinen noch weiterentwickelt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Projektwebsite und den zugehörigen wissenschaftlichen Publikationen (Xavier C. et al. A pilot study on alternative blood sampling methods in pigs. BMC Vet Res 21, 366 (2025).

Bericht zu Gesundheit in den USA: Trump-Regierung sät weiter Zweifel an Impfungen für Kinder

Die US-Administration legt eine Studie zu chronischen Krankheiten bei Kindern vor. Es geht um Übergewicht, Umweltgifte und Antibiotika. Außerdem wird eine widerlegte Behauptung bekräftigt.

e US-Regierung hat einen mit Spannung erwarteten Bericht zu chronischen Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen vorgelegt. Dies sei „ein historischer Schritt in unserer Mission, Amerika seine Gesundheit zurückzugeben“, lobte US-Präsident Donald Trump den am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus vorgestellten Bericht, der unter anderem auf einen Zusammenhang zu Junkfood und Pestiziden verweist. Zugleich sät der Bericht erneut wissenschaftlich zuvor bereits widerlegte Zweifel an Impfstoffen. … .